Folge 7 bringt ein Novum: Eine Erzählung im Stil einer kritischen Reportage. Lest hier eine weitere ausführliche Episodenkritik.

Achtung, SPOILER!

Handlung

In Folge 7 begleitet der investigative Journalist Umberto ‘Beto’ Ortegas – Bruder von Lt. Erica Ortegas – die Enterprise, um die Sternenflotte kritisch zu porträtieren. Im Mittelpunkt steht der Transport des gigantischen Wesens Jikaru zu den technologisch fortschrittlichen, aber moralisch fragwürdigen Lutani. Bald wird klar: Jikaru ist kein bloßes ‘Nutztier’, sondern ein intelligentes Wesen, das zur Waffe gemacht wurde. Ein moralisches Dilemma entsteht, das die Crew der Enterprise auf vielen Ebenen herausfordert.

Story & Drehbuch

Das Drehbuch von Kathryn Lyn und Alan B. McElroy startet mit einer vielversprechenden Idee: eine kritische Außensicht auf die Sternenflotte durch ein dokumentarisches Format. Besonders in der ersten Hälfte funktioniert das gut. Die Handlung ist spannend und gut getaktet, was vor allem auf die häufigen Perspektivwechsel zurückzuführen ist. Auch Betos nüchterne Fragen und Beobachtungen bringen interessante Spannungsfelder zwischen Ideal und Realität ans Licht. Es entsteht der Eindruck, als wolle die Folge nicht nur die Institution Sternenflotte erforschen, sondern auch hinterfragen, wie viel von ihrem moralischen Anspruch im Alltag tatsächlich Bestand hat.

Doch je weiter die Folge fortschreitet, desto mehr verliert sie diesen kritischen Zugang. Statt systemische Fragen zu stellen – etwa zur politischen Struktur der Föderation, zur Machtverteilung zwischen Föderationsrat und Sternenflottenkommando oder zur militärischen Rolle der Sternenflotte in außenpolitischen Konflikten – verengt sich der Blick zunehmend auf persönliche, teils klischeehafte Motive. Betos abrupte Kehrtwende basiert zum Beispiel weniger auf echter Einsicht als auf emotionaler Überwältigung – und wirkt damit wie ein Plot Device, um die zuvor aufgebaute kritische Perspektive gezielt zu neutralisieren. Die zentrale Frage “Was ist die Sternenflotte?” bleibt letztlich unbeantwortet und wird durch Pathos und affirmierende Selbstvergewisserung ersetzt (Zitat Una: “Our job is to bring light, bring warmth, bring life wherever we go.“).

Was am Ende von der ursprünglichen Prämisse bleibt, ist die gefährlich vereinfachte Vorstellung, ein System sei schon dann legitim, wenn seine Repräsentanten sich moralisch integer geben – oder sich selbst für tugendhaft halten. Doch Organisationen wie die Sternenflotte brauchen weit mehr als die vermeintliche Redlichkeit einzelner Mitglieder: Sie erfordern klare Regeln, nachvollziehbare Entscheidungsprozesse und Prinzipien, die auch in Krisenzeiten Bestand haben – vor allem aber funktionierende Kontrollmechanismen. Fehlen solche “Checks and Balances”, wird die moralische Autorität eines Systems schnell zur bloßen Selbsterzählung, die in Hybris und Selbstüberschätzung münden kann. Wenn Integrität nicht geprüft, sondern bloß behauptet wird, werden subjektive Eindrücke als objektive Wahrheiten ausgegeben.

Besonders bedauerlich ist in diesem Kontext, dass größere geopolitische Spannungsfelder im Trek-Universum vollständig ausgespart werden. Weder der zurückliegende Krieg gegen die Klingonen noch der gegenwärtige Konflikt mit den Gorn werden genutzt, um die Eigenwahrnehmung der Föderation als friedliebende Ordnungsmacht mit der möglichen Fremdwahrnehmung als expansive, normsetzende Supermacht zu kontrastieren. Der moralische Führungsanspruch der Föderation als “Benevolent Hegemon” (vgl. das Zitat von Una) bleibt leider vollkommen unhinterfragt – ebenso die spannende Frage, ob die Missionen ihrer Sternenflotte tatsächlich überall als Bereicherung empfunden werden – oder nicht vielmehr als Einmischung, Bevormundung oder gar als Bedrohung. Gerade ein externer Beobachter wie Beto hätte diesen Kontrast zwischen Selbstbild und Außenwirkung aufzeigen können – doch stattdessen verliert sich die Erzählung zunehmend in einem affirmativen heroisierenden Selbstbild: “Wir sind die Sternenflotte!“

Auch der Jikaru-Handlungsbogen selbst bleibt trotz erzählerischem Potenzial relativ konventionell. Die Geschichte vom missverstandenen, leidenden Wesen, das erst spät als empfindungsfähig erkannt wird, ist ein bewährtes “Star Trek”-Motiv – man kennt es etwa aus TNG “Tin Man” (Gomtuu) und “Encounter at Farpoint” (Quallenwesen) oder aus DIS “Choose Your Pain” (Tardigrade). Diese Erzählung funktioniert auf emotionaler Ebene durchaus, bringt aber keine neuen Impulse in die Erzählung ein und wirkt in Kombination mit der geheimniskrämerischen Haltung der Sternenflotte auch etwas konstruiert.

Zudem bleibt die Folge auch in Hinblick auf den Konflikt zwischen den Lutani und den Kasar leider sehr vage, sodass es der Handlung auch hier an Tiefe fehlt.

Charaktere

Positiv hervorzuheben ist die Art, wie viele der Figuren in dieser Episode gezeichnet werden. Gerade weil sie nicht alles aussprechen, nicht jede ihrer Gefühlsregungen erklären, entsteht eine Ambivalenz, die den Figuren Glaubwürdigkeit verleiht. Dr. M’Benga etwa lügt offen in die Kamera – und gerade diese Lüge macht seinen inneren Zwiespalt spürbar. Captain Pike wiederum begegnet kritischen Fragen mit kalkuliertem Schweigen. Als wolle er das Bild der Sternenflotte schützen, ohne die Zuschauer der Dokumentation zugleich zu manipulieren.

Auch Erica Ortegas und Uhura erhalten mehr Profil als in vielen bisherigen Episoden. Besonders Ortegas’ Gespräche mit ihrem Bruder lassen erstmals Zweifel, Frustration und familiäre Hintergründe sichtbar werden. Uhura wiederum beeindruckt durch emotionale Sensibilität im Umgang mit dem Jikaru – auch wenn sie zu Beginn überraschend lange an der offiziellen Sichtweise festhält.

Und genau hier offenbart sich ein zentrales Defizit: Der innere Konflikt zwischen Befehlstreue und moralischer Eigenverantwortung wird zu oberflächlich abgehandelt. Pike, Una, Uhura – sie alle wirken lange Zeit wie loyale Ausführende, obwohl sie es mit einem fühlenden Wesen zu tun haben, das offensichtlich gegen seinen Willen instrumentalisiert wurde. Gerade in einem narrativen Rahmen, der ethische Fragen ins Zentrum rücken will, hätte man diesen Konflikt viel stärker herausarbeiten können: Wann darf – oder muss – ein Mitglied der Sternenflotte Befehle hinterfragen oder gar ignorieren? Was wiegt schwerer – die Hierarchie oder das Gewissen? Die klassischen Serien waren besser darin, genau diese Fragen zu stellen.

Denn bei aller Betonung von Werten wie Freiheit, Gleichheit und moralischer Integrität: Die Sternenflotte ist und bleibt eine streng hierarchische Organisation. Entscheidungen werden in der Regel top-down getroffen, Befehle gelten als bindend – selbst wenn sie fragwürdig erscheinen. Diese strukturelle Spannung zwischen militärisch geprägter Organisation und liberal-demokratischen Grundwerten ist ein Kernparadox von “Star Trek”, das in dieser Episode zwar mitschwingt, aber nie explizit benannt wird. Dabei wäre genau das die Stärke eines zivilen Außenblicks wie dem von Beto gewesen: sichtbar zu machen, dass die moralische Autorität der Sternenflotte eben nicht nur durch ihre Ideale legitimiert wird, sondern auch durch eine Struktur, die Gehorsam verlangt – und damit immer wieder im Widerspruch zu individuellen ethischen Entscheidungen stehen kann.

So bleibt der Eindruck, dass viele der Crewmitglieder eher aus Loyalität zur Organisation als aus tief empfundener Überzeugung handeln – ein Widerspruch, der ihre Glaubwürdigkeit als moralische Vorbilder schwächt. Gerade eine Figur wie Uhura, die oft als Verkörperung humanistischer Werte inszeniert wird, hätte hier als moralische Stimme auftreten können – stattdessen bleibt sie lange passiv, fast schon naiv. Die Episode vergibt damit die Chance, an den Charakteren zu zeigen, wie schwierig es ist, in einem System zu funktionieren, das moralische Prinzipien predigt, aber strukturell nicht immer erlaubt, sie konsequent umzusetzen. Dieses Spannungsverhältnis ist es nämlich, das die Sternenflotte definiert.

Hinzu kommt: Der klassische Forscherdrang, der Entdeckergeist, das “Dorthin gehen, wo noch nie jemand gewesen ist” – also das Herzstück der “Star Trek”-Philosophie – scheint bei vielen Figuren kaum noch Antrieb zu sein. Stattdessen dominieren biografische Brüche, emotionale Leere, Orientierungslosigkeit und die Suche nach Struktur. Die Sternenflotte erscheint hier nicht in erster Linie als Ort wissenschaftlicher Neugier, sondern als Institution, die Halt gibt – durch Disziplin, durch Ordnung, durch Zugehörigkeit. Das macht die Figuren zwar menschlich und nahbar, schwächt jedoch das Bild der Sternenflotte als visionären Hort für Pioniere. Denn wenn nicht Überzeugung und Wissensdurst, sondern persönliche Bedürftigkeit zum Eintritt motiviert, verliert auch die Sternenflotte einen Teil ihrer visionären Strahlkraft.

Und schließlich wird mit Beto Ortegas auch noch ausgerechnet die Figur, die als kritischer, objektiver Beobachter eingeführt wurde, im Laufe der Folge zunehmend dekonstruiert. Hinter seiner vermeintlichen journalistischen Professionalität verbirgt sich in Wahrheit eine persönliche Agenda, sein außenstehender Blick entwickelt sich sodann zu einer emotional motivierten Parteinahme – womit auch seine potenzielle Rolle als systemischer Korrektivfaktor verloren geht. Das Drehbuch macht sich somit kaputt, was vorher so vielversprechend aufgebaut wurde.

Inszenierung

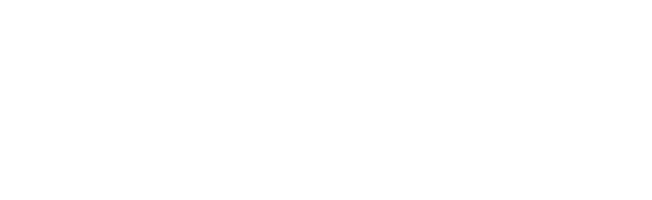

Sharon Lewis’ Regie ist das große Highlight der Episode. Die dokumentarische Form wird konsequent visuell umgesetzt: kreative Kamerawinkel, dynamische Montagen, starke Nahaufnahmen. Besonders gelungen ist der Wechsel zwischen subjektiver Kamera und objektiver Erzählung.

Auch das Jikaru wird eindrucksvoll in Szene gesetzt – nicht als reines CGI-Wesen, sondern als fühlendes Geschöpf mit Würde.

Die Inszenierung hebt die Folge weit über Standardniveau. Stilistisch ist sie ein Unikum im “Star Trek”-Kosmos – modern, mutig, konzeptionell durchdacht. Hier wird viel von dem kompensiert, was das Drehbuch schuldig bleibt. Auf der visuellen und inszenatorischen Ebene wird mir “What is Starfleet?“ daher im Gedächtnis bleiben – und zwar positiv.

Schlussbetrachtung

“What Is Starfleet?” wagt formal einiges, bleibt inhaltlich jedoch zurückhaltend und konventionell. Die dokumentarische Perspektive verspricht kritische Tiefe, verliert sich dann aber leider in übermäßigem Pathos und unreflektierter Selbstvergewisserung.

Sharon Lewis’ Inszenierung setzt beeindruckende visuelle Maßstäbe, und die Figuren wirken differenziert und größtenteils glaubwürdig. Dennoch greift die Episode das zentrale Thema – die Essenz der Sternenflotte – nicht wirklich auf, was einen entscheidenden Schwachpunkt darstellt.

Und dennoch: Die Folge ist sehenswert – und das mehr als einmal.

Gut rezensiert und einige wichtige Punkte angesprochen. Im Endeffekt scheitert die Episode an der zentralen Fragestellung, denn Starfleet unterscheidet sich in dieser Darstellung nicht von militärischen Organisationen des 21. Jahrhunderts. Ein Hort gebrochener, nach Orientierung suchender Menschen, die in der Hierarchie der Organisation Halt finden. Was natürlich im Grunde wenig anziehend ist als eine Institution, die Persönlichkeitsentfaltung, Abenteuer, Forschungsdrang und wissenschaftliche Innovation fördert, wie das etwa bei TNG und TOS noch so war. Der Satz von Uhura: “Was die Sternenflotte ausmacht sind die Menschen in der Sternenflotte”, ist im Grunde für jeden freiwilligen Feuerwehrverein anzuwenden. Aber gerade weil die Episode… Weiterlesen »